la scolarisation, une machine industrielle à l’image du Goulag

Voici un article pas commun sur l’éducation. Intéressant parce qu’il montre le processus en cours dans un pays où la scolarisation n’est pas installée depuis aussi longtemps que dans les pays dits industrialisés.

Le contenu donne envie de courir chercher ses enfants à l’école pour ne plus jamais les y remettre. Bon, il va falloir en France, trouver une parade à la jolie loi sortie récemment et qui érige le contrôle des non-scolarisés de plus en plus près du port de l’étoile jaune (oui, c’est choquant dans une société bien-pensante de parler d’étoile jaune, mais mes grands-parents n’étaient pas sur les listes au Vel’ d’hiv’ pour assister une compétition et de par mon histoire et mon discernement, je ne reconnais pas Vichy qu’à l’odeur des pastilles !). Parce qu’un tel acharnement confine à la discrimination. Ce qui va bien dans un pays où les élus affirment haut et fort que les enfants appartiennent à la république (non, je ne peux plus mettre de majuscule en l’état actuel des choses).

Vous pouvez lire l’article en entier sur le site Le Partage en cliquant sur le titre ….

A l’image du Goulag : la scolarisation et la machine industrielle (par Suprabha Seshan)

Nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes faits pour vivre et aimer, et jouer et travailler, ou même pour haïr, plus directement et plus simplement. Ce n’est qu’en raison d’une violence inacceptable que nous en venons à percevoir cette absurdité comme normale, ou à ne pas la percevoir du tout. Chaque nouvel enfant se fait arracher les yeux afin qu’il ne voit pas, les oreilles afin qu’il n’entende pas, et la langue afin qu’il ne parle pas ; son esprit est broyé afin qu’il ne pense pas, et ses nerfs sectionnés afin qu’il ne ressente pas. On le relâche alors dans un monde brisé en deux : d’un côté d’autres qui lui ressemblent, et de l’autre ceux à utiliser. Il ne réalisera jamais que tous ses sens sont encore là, puisqu’il n’essaiera même pas de les utiliser. Si vous lui rappeliez qu’il a toujours ses oreilles, il ne vous entendrait pas. S’il entendait, il ne penserait pas. Et, peut-être est-ce là le plus dangereux, s’il pensait il ne ressentirait pas. Et ainsi de suite, encore et encore.

Derrick Jensen, The Culture of Make Believe

Chaque matin, entre 8h et 9h, dans ce quartier en plein essor et pourtant arriéré, les rues sont pleines d’enfants qui se rendent à l’école, et qui trimballent des sacs pleins de ce qu’ils prennent pour la sagesse et le savoir-faire de la culture moderne. Ils vont au vidyabhyaasam (l’éducation, ou, plus littéralement, “l’exercice du savoir”), écouter les gardiens de ce savoir, les professeurs des écoles. Tout le monde (les parents, les enfants, l’état et la société) juge cela bon et nécessaire.

Depuis de nombreuses années, j’observe de plus en plus de mes voisins ruraux et tribaux préparer leurs enfants pour l’école. Bien que je soutienne depuis longtemps le concept des possibilités égales (et des salaires égaux), je commence à croire qu’un piège psychologique sombre et dangereux se propage sur nos terres, appuyé par l’arrivée en simultané de télévisions dans les maisons des villages, et par une flopée de politiques gouvernementales changeantes, au nom du progrès, de la modernité et de la fin de la pauvreté.

Je remarque combien l’autosuffisance et la subsistance basées sur les relations avec la terre ont été remplacées par une populace mobile qui se déplace quotidiennement dans l’espoir d’obtenir ailleurs des qualifications, des connaissances, du soutien, de la sagesse, et la sécurité. Je crois que la notion selon laquelle « l’autre est meilleur » que soi et que sa maison, selon laquelle cet « autre » peut être obtenu par un dur labeur, l’entrepreneuriat, les subventions et les prêts bancaires qui constituent le progrès, et selon laquelle tout le monde a désormais droit à cet « autre », est au cœur de ce qui nous accable.

Puisque les conflits mentaux et sociaux augmentent aussi (sous la forme de divers désordres et maladies), peut-être que cette modernité, au-delà de son éclat et de ses promesses, devrait être examinée. Ne distille-t-elle pas, par exemple, des aspirations qui ne pourront jamais être pleinement satisfaites ? Échange-t-elle un type de pauvreté contre un autre ? Qu’arrive-t-il aux familles et aux communautés une fois que les jeunes partent ? Où finissent ces enfants, une fois scolarisés ?

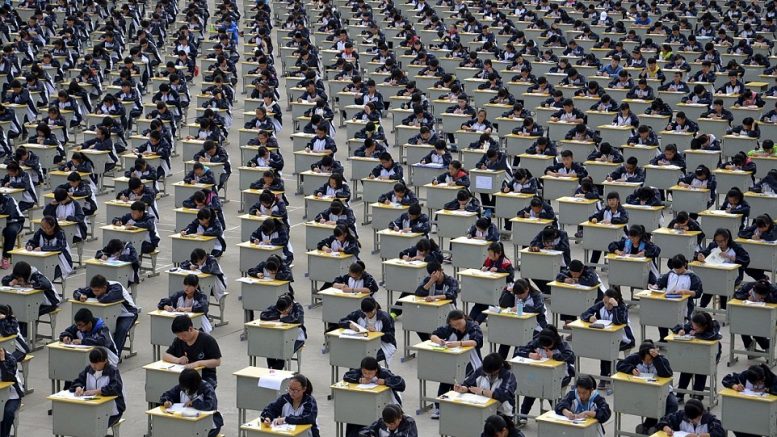

La thèse subsidiaire de cet essai est que l’éducation moderne est au service d’un dérivé du Goulag, en ce qu’elle oblige nos enfants à endurer des conditions innommables dès le plus jeune âge, et à effectuer des exercices à l’école et à la maison pendant la majeure partie de leurs journées. En prolongeant cela pendant de longues périodes, au moment le plus crucial et où ils sont le plus vulnérables, elle les brise, et les usine en une main d’œuvre malléable. A la fin de leur scolarité, les jeunes sont assujettis, par la peur et la promesse de salut s’ils réussissent. S’ils échouent, comme beaucoup, des destins plus bas les attendent. Cet entrainement difficile, qui exige et impose routine et vigilance, est essentiel pour le grand bureau mondial, et ne pourrait aboutir sans diverses formes de récompenses, de promesses, de menaces, de violences et d’incarcérations.

L’incarcération (à la fois volontaire et involontaire), lorsqu’elle se prolonge et se banalise, génère tout un éventail de problèmes — fermeture, frustration, trouble, fuite, clivage psychologiques, désespoir, dissociation, maladies physiques et phobies. Ceux-ci sont observables chez les enfants, les prisonniers, les esclaves, les animaux en cages et battus, et les peuples contrôlés.

La principale thèse de cet essai est que la malheureuse situation psychologique qui vient d’être décrite va de pair avec la destruction de la vie, avec la fin catastrophique de la biosphère.

Je suis l’éducatrice environnementale permanente du sanctuaire botanique de Gurukula, un petit centre de conservation dans la campagne, à la lisière d’une forêt du Kerala. Mon travail consiste à prendre en charge des processus éducatifs allant de la rencontre unique et de courte durée à des cursus entiers basés sur la nature. Bien que mes amis et moi-même enseignions principalement les plantes, les animaux et l’environnement forestier tropical, notre mission est de formuler une culture fondée sur la nature. Nous pensons qu’il s’agit d’une tâche d’importance cruciale pour les décennies à venir — la création de communautés résilientes, où les plantes, les animaux et les humains auront une chance de survivre à l’holocauste écologique que nous connaissons tous.

Un manuel élémentaire de création d’écoles (pour les nuls) dans un nouveau pays pourrait lire :

Tout d’abord, persuader, séduire, corrompre ou dévaster la population. Briser leur société, leurs croyances et leurs modes de vie. Prendre possession de leurs rivières et de leur forêt. Par tous les moyens ; de gré ou de force. Ou directement par la force pure, sans prétention. Les convaincre que c’est pour leur bien ; ou mieux, travailler les jeunes. Instiller l’idée selon laquelle vous auriez quelque chose de bien meilleure à offrir.

Les attirer dans la jungle de béton, dans la cyber-machine, dans l’usine de travail, vers l’idée d’une bonne vie sous la lumière des villes. Contrôler en permanence leur nourriture et leur eau ; cela propage la peur et l’obéissance. Ensuite, rompre leur allégeance envers leurs corps et leurs esprits ; les brancher à la machine.Être leur pourvoyeur tout-puissant.

….

Dans leur chanson “Wish you were here” (1975) les Pink Floyd demandent « as-tu échangé un rôle de figurant à la guerre contre un premier rôle dans une cage ? » (“Did you exchange a walk on part in the war for a lead role in a cage?”).

Les Kurchiyas étaient des mercenaires qui participèrent à une bataille sur la côte de Malabar contre les colons britanniques. Ils étaient des rebelles féroces et de fiers combattants. Ils pouvaient lire la forêt mieux que vous et moi lisons un livre. Ils travaillent désormais pour des salaires, et leurs enfants vont à l’école. Une fois urbanisés et éduqués, leurs arcs seront produits en masse pour les magasins de touristes ; leurs anciens conteront des vieilles histoires aux voyageurs en maison d’hôtes, entre deux publicités à la télévision ; et leurs incroyables corps succomberont aux diverses maladies de civilisation comme le diabète, l’hypertension et le cancer.

Un autre mantra, très tendance, du développement dit en gros ceci : « mettez les enfants à l’école et les taux de criminalité s’effondreront ». Plus je constate les effets de la civilisation moderne plus je pense : « mettez ces enfants à l’école, faites d’eux des extensions de la machine, et, à coup sûr, le monde vivant, le monde réel, eux y compris, s’effondrera ».

Krishnamurti a écrit, dans L’éducation et le sens de la vie :

Où est l’amour, il y a communion instantanée avec l’autre, au même niveau et en même temps. C’est parce que nous sommes si desséchés nous-mêmes, si vides et sans amour que nous avons permis aux gouvernements et aux systèmes de s’emparer de l’éducation de nos enfants et de la direction de nos vies ; mais les gouvernements veulent des techniciens efficients, non des êtres humains, car des êtres vraiment humains deviennent dangereux pour les États et pour les religions organisées. Voilà pourquoi les gouvernements et les Églises cherchent à contrôler l’éducation.

Venons-en au Goulag, utilisé ici de matière métaphorique pour lever le voile de déni qui plane sur un système d’oppression cruel et inhumain que nous avons tous sous les yeux, que nous avons pour beaucoup connus, et même encouragés. Des gens ont survécu au Goulag, l’acronyme officiel du système pénitencier soviétique, visant à punir ou a rééduquer des criminels, des psychopathes, et des dizaines de millions de dissidents politiques, un système promu comme un service progressiste et éducationnel de l’état, utilisant le travail forcé. Les conditions y étaient brutales, saturés de privations et de morts, et plus d’un million y périrent. De la même manière, nos écoles sont brutales, saturés de peur, et des milliards d’âmes, de cœurs et d’esprits y meurent, ce ne sont pas là des signes d’avancement humain et de progrès. Combien d’entre nous ont survécu à leur scolarité ?

Tandis que je finis de rédiger cet essai, il se trouve qu’un de mes amis partage une photo d’une banderole d’Occupy Wall Street sur Facebook, qui lit :

Vous vous sentez triste et désespéré? Inquiet ? Anxieux quant au futur ? Isolé et seul ? Vous souffrez peut-être de CAPITALISME. Les syndromes peuvent inclure la perte de son logement, de son emploi, la pauvreté, la faim, le sentiment d’impuissance, la peur, l’apathie, l’ennui, la décadence culturelle, la perte d’identité, de confiance en soi, la perte de la liberté d’expression, l’incarcération, les idées suicidaires ou révolutionnaires et la mort.

Krishnamurti dit également que « ce n’est pas un signe de bonne santé que d’être bien adapté à une société profondément malade ».

Et à quel point une société — la civilisation industrielle — dont les effets entrainent un effondrement planétaire est-elle malade ; une société qui accepte la violence systémique, déclarée comme dissimulée, qui menace de détruire toutes les autres sociétés humaines et toute la nature. Que faudra-t-il pour créer une société saine dans un monde dirigé par des suprémacistes ? Les pratiques éducatives actuelles ne servent-elles pas ce statu quo destructeur ? L’éducation, au lieu de cela, ne pourrait-elle pas générer une nouvelle culture ? Plus important encore, avons-nous le temps d’imaginer une éducation différente ? Comment les jeunes et le sauvage peuvent-ils survivre à cette ère toxique ? Face à l’effondrement, différentes sortes d’éducation peuvent-elles donner naissance à des nouvelles cultures, qui ne soient pas basées sur la haine, la domination et le contrôle (des humains et de l’environnement) ? Qui s’en chargera ?

Je me retrouve face au fantasme, matérialisé, à chaque fois que je me rends à Bangalore, et que je traverse les villes nouvelles de Nagarabhavi, Kengeri et Bidadi, qui ne cessent de s’étendre. Maisons sur maisons, petits bâtiments en ciment, bouchons interminables de voitures toutes neuves, tas de détritus fumants, centres commerciaux, et ces échangeurs gargantuesques jamais terminés. Je rejoins les millions qui inondent la ville où l’on trouvait, il n’y a pas si longtemps, des collines, des cours d’eau et des terres agricoles. Des petits enfants jouent au cricket sur le tarmac fondant, des chiens errants gambadent dans les déchets, les nids-de-poule deviennent dangereux ; et l’air est plus lourd, plus toxique.

En tant que biophile, cependant, je suis attirée par les corps, par les êtres vivants. Je vois la force de la vie triompher de toutes les tentatives de la mettre en cage, de l’empoisonner ou de l’étouffer. Quelque chose de sauvage et de vrai survivre malgré ce terrible cauchemar. Une chose n’ayant jamais connu la forêt, et ne la cherchant pas, et qui est pourtant sauvage, ce jeu de nature dans les corps humains, ces créatures de la terre, ces enfants qui jouent au cricket, ces hommes et ces femmes qui vivent leurs vies, ces poumons qui respirent, ces cœurs qui battent. A la recherche d’un robinet, d’une bouteille d’eau, d’un téléphone mobile, d’une maison un peu plus grande, de plus de peintures sur les murs, d’un uniforme, d’une sac d’école plein de livres ; d’une éducation. Du salut. Tout cela afin de trouver le bonheur, la joie, la plénitude, la sécurité. Cette chose sauvage prend la machine pour la source de sa vie, un tour de passe-passe achevé grâce à des décennies [des siècles, voire probablement des millénaires, NdT] de désorientations systématiques et impitoyables.

Je place mon espoir en ce que les tours peuvent être déjoués. Tout comme les derniers endroits sauvages de la planète, au cœur de chaque être sommeille certainement une profonde et intense conscience de ce qu’est la liberté.

Suprabha Seshan Traduction : Nicolas Casaux